| World > Africa > Democratic Republic of the Congo | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Franco et O.K. Jazz (1956-89) | ||||||||||||||||

|

Madilu Bialu System, vocal (1980- ) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

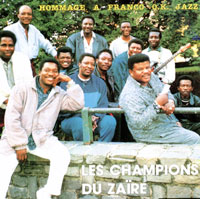

LES CHAMPIONS DU ZAIRE |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

HOMMAGE A FRANCO O.K. JAZZ |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

|

このサイトで紹介したコンゴ・ミュージックのすべてとはいわないまでも大多数が、フランスのレーベル、ソノディスク(倒産後は親会社となったネクスト・ミュージック)を通じて世界へ配給されていた。しかし、そのネクスト・ミュージックまでも倒産してしまった。これまで、なんのために苦労してフランコやO.K.ジャズのレコードをレビューしてきたのか考えるとやりきれない気持ちになる。 |

||||||||||||||||

|

(7.10.05) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||